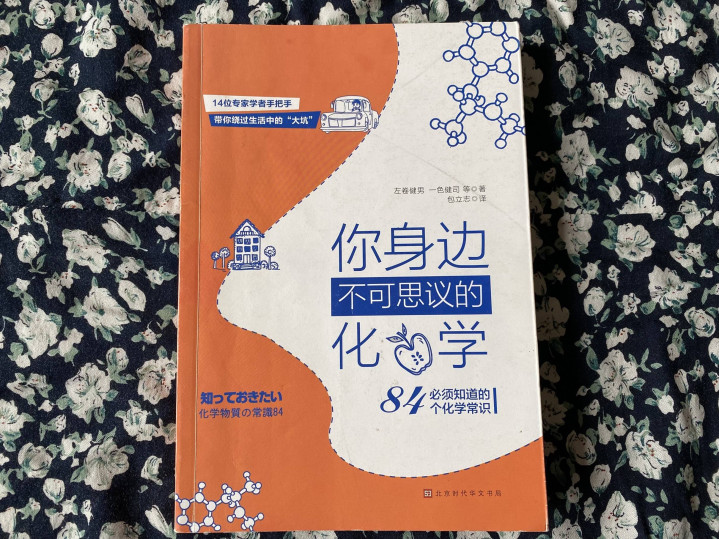

这两天随手翻一本叫《你身边不可思议的化学》的书,16年在日本出版的科普读物,去年十月在江南某个旧书摊淘的。

这本书的副标题是:“必须知道的84个化学常识”,一共分四章,分别是:事故、犯罪中的化学物质;环保问题中的化学物质;人体生存问题中的化学物质;我们身边的其他化学物质。每篇文章都很短小,1、2页介绍一个知识点,言简意赅,非常适合随时拿起来打发时间。

数理化中,化学的科普最难吸引我。比起数学和物理,化学科普中的专业术语偏多,太难记。有时只记结论嫌不够,想增加表达时的说服力,光那些化学物质的名称就死活说不出来。比如,为什么喝酒练不出来,因为东亚人普遍缺少乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶,酒精代谢起来就慢。这里,你就需要记住“乙醇脱氢酶”和“乙醛脱氢酶”,还要知道哪个反应在前。

即便只是一本科普读物,这仍然是我离开校园后多年来读过的第一本关于化学方面的书。我曾坚定地认为这辈子都再不会读和化学相关的书了,因为化学是我学生时代的梦魇。

中学的理科生中,化学几乎是公认的数理化中最容易拿分的一科。很多女生到了高中数学物理死活开不了窍,但在化学上还是能拿到理想的分数。而我,在高考之前,化学鲜有能拿到班里平均分的时候。

中学学了四年化学,经历过五个化学老师,我的化学成绩始终没有太大起色,而且几乎是从初中刚开始学就跟不上。

我初三那年是海淀区中考恢复考化学的第一年,满分60分,基本属于白送分的科目。我几乎每周都要有一天中午去化学老师的办公室开小灶,就这样中考也只考了52分,班里绝大部分同学都在55-58分。

对于初中化学,最深刻的记忆就是我们的第二个化学老师发不出h的音,所以烧杯总说成“骚杯”。每次去做实验,我的搭档Garden都会说“来,摇一摇你的小骚杯,摇匀”,然后露出虎牙,发出几声坏笑。

高中三年,我们每年换一次化学老师。这里要说一下我高二的化学老师郑海燕,内蒙人,北师大毕业。郑老师课讲得好,人很随和,课下答疑也耐心,让我一度对化学又萌生起希望。

高二下学期期中考试,我化学得了74分还是76分,排班里第10,这是我化学单科第一次在期中期末考试排进班里前十。有天中午放学回家的路上,碰上了郑老师,她和我顺路。郑老师说注意到我这次期中考得不错,“这才是你的正常发挥嘛,而且我觉得你还没费什么劲,要是稍微努力一点,应该远不止现在的水平。”我一直记得郑老师的话,她的鼓励如此真诚。

郑老师还说我和我爸很像,她和我爸是学校同事,虽然接触不多,但她觉得我爸是个儒雅的人。她说我也是个稳重的孩子,有时候可能心理负担太重,潜力一直没发挥出来。中学六年,把我当做正常孩子看待的老师不多,出格、调皮、不好管,是很多老师对我的印象,并把这些标签口口相传,还有以看我出丑为乐的。

作为差生,没有被另眼相待,郑老师让我感受到少有的尊重。遗憾的是,高二结束后,她就不再教我们班了。学校为了高考在区里的排名,高三时年级又组建了一个重点班。郑老师教两个班的课,一个是自己当班主任的班,另一个就是新组的这个重点班。

我对化学刚重燃的信心,随着郑老师的离开,又被浇灭了。高三的化学老师是从昌平的学校调来的,第一次带高考班,教学经验不足,我的化学成绩又一蹶不振。

为了拯救拖我后腿的化学,我爸想出最后的杀招就是求助邻居董伯伯。小学一年级时,我家从平房搬进了楼房。董伯伯成了我家的邻居,住在我们对门。

董伯伯白天在家时经常不锁屋门,有时虚掩,有时半敞着。也许是住惯了平房养成的习惯,也许因为楼里都是学校同事,对邻居也就没有什么戒备心。

中午放学回家,经常还没上到我家那一层,就能听到从董伯伯家里传来的收音机里的广播,中央人民广播电台的《体育节目》。我爸也喜欢体育,我家中午吃饭时,也听《体育节目》。

有时我爸和董伯伯闲聊,话题说到体育,我偶尔忍不住插嘴。刚开始董伯伯也好奇,一个一二年级的小孩能知道啥,就说考考我。他问我国内三级跳远纪录是谁保持的?邹振先。成绩呢?17米34。世界纪录呢?18米29,爱德华兹。小子可以啊,跳高呢?古巴的索托马约尔,2米45。

我的对答如流让董伯伯有些意外。知道他喜欢下围棋,我还像报菜名一样,把武宫正树、加藤正夫、依田纪基、小林光一、山城宏、小林觉、片冈聪等日本棋手的名字系数抖落出来。爱插嘴的毛病,长大后基本改了。但喜欢瞎卖弄穷嘚瑟的顽疾一直没有根治。

等我上了中学,邻居的叔叔阿姨很多都变成了我的老师。这一改口,关系也就发生微妙的变化。我再也没法和邻居们畅所欲言,甚至没法行动自如。我生性内向,胆怯。寒暑假时,每次抱着足球篮球出门前,我都先踮起脚扒着门镜看看,然后把门打开一道缝听听楼道动静,确定没有认识的老师上下楼,再抱着包里的球冲出去。直到上了大学,出门时我才敢把球暴露在外面。成绩不好,连玩都带着愧疚。

董伯伯成了少数我可以完全放下戒心的邻居,他不相信同事传说中的“我”,他只相信自己每天接触到的我。

虽然我的化学成绩一直稀烂,但在高三前,我爸从来没想过要利用近水楼台的便利。眼看我在深渊里无药可救,迫不得已,我爸只能去麻烦邻居了。

董伯伯让我每周日下午去他家,和其他学生一起听课。每次四五个学生一起,只有我去的时间是固定的,和我搭伴儿的人则是随机的。和我一起补课的人里,我看到了我高一高三的同桌,高二的同桌,初中同学,小学同学。

几个月的时间里,光我的同学和我一起上课的就十几个。他们中,有的和我一样,学得像亟待抢救的危房,有的则是想要精装修,更上一层楼。在此之前,我从来不知道他们找过家教,更不知道他们找的家教是我的邻居。

当年,好一点的中学,很多学生都不愿意让同学知道自己在外面补课,说出来就像成年后吃壮阳药一样丢人。实际上,很多同学远没有表面上那么游刃有余,后来才知道,即便考上清华的同学也上了大量的补习班和家教。

高三一整年,我长期找家教的只有化学。高三下学期也找过数学家教,那个老师以前教过我,上了两次课就不好意思收钱了,不给钱我也不好意思再去了。数学不同于化学,我需要的不是往衣服上打补丁,而是量体裁衣穿得更提气。这样的裁缝本也不好找,毕竟,最后两道大题不少老师若不是拿着解题指导自己也未必能手拿把攥的解出来。权衡了下迫切性,最终没再找数学家教。

当优等生们长期吃“补药”事实暴露在我这个一直蒙在鼓里“外人”面前时,他们并没有什么不好意思,就像多年后他们在回忆时把高考成绩虚报几十分时一样坦然。作为“成功者”,有虚构“历史”的底气。而这样的底气,可能也是“成功”的基石。

补课一般都是在董伯伯家的客厅,周日下午赶上有国安比赛时,我们就会挪到有电视的房间里。讲完几道题,董伯伯就会让我们看几眼比赛。看球的时间不计在补课时间内,董伯伯从来不在上课的净时间上“缺斤短两”。

看球的时候,董伯伯总是感叹,说我要像记球员名字、年龄、身高这么上心,就化学那点东西反反复复讲了那么多遍还能记不住?

虽然在知识上千疮百孔,但我的口算能力却鲜有对手。董伯伯常念叨,你小子别看什么也记不住,算得倒是真快。他不理解为什么每次我都是一听就会一做就废,其实他并不知道我处在厌学的高潮期,精神涣散,失去了专注力。不只是化学,很长一段时间里,其他学科也是,什么都记不住,什么也不想学。

从刚做邻居时,就常听我爸说,董伯伯是学校里教的最好的化学老师之一。在去董伯伯家补过几个月课后,我觉得我爸可能说的保守了,董伯伯有可能是海淀区最好的中学化学老师之一。同时,我也深感自己在暴殄天物。

和我一起补课的有个初中同学,我们做同学的三年里,一共也没说过几句话。一起补课的经历,拉近了我们的距离。共惨主义,是和谐关系的基础。每次下了课,我都送他去车站。冬天的寒风中,我们站在苏州街路边吃着烤红薯,聊着CBA。到现在,我们也没断了联系。

高考考理综的时候,在物理上我出现了灾难性的失常,比平日正常水平差了4、50分。虽然化学做得手风很顺,比较怵的几块知识点又都没考,但考完还是心灰意冷。中午回家的路上,就动了复读的念头。

高考结束第二天,去学校领高考答案。回家对照标准答案估了下分,惊奇地发现满分120的化学我能拿到114-116分。这是我高中三年从来没有企及过的成绩,甚至可能是班里化学的最高分。上天眷顾,这就是所谓的“考得全会,蒙得全对”吧。化学的超长发挥虽然不足以弥补物理失常的损失,但至少勉强托住了正常区间的底线。

高考出分后,理综成绩和我估分的大差不差。怎么也想不到,最弱的化学,最终挽救了我。我去和董伯伯“报喜”,他说这半年没白去他那就行。“我倒不担心你,该讲的都讲过了,你也就是不怎么下功夫,本来就应该比他们强。”他还问了我其他几个一起听课的同学考得怎么样,我说没打听过。

当时我想,如果这是这辈子最后一次化学考试,也算圆满了,再也不用被化学折磨了。没想到,高考并不是我化学考试的句号,大一下半学期课表上出现了一门必修课——《环境与化学》。

刚拿到课表我就开始犯怵,怎么又要学化学啊?我有个室友,每次拿到教材后的习惯是一周之内自学完。他安慰我说,这门课纯化学部分不多,大部分都是“环境”方面的。其实,无论这门课化学的占比多少,作为一门基础课,比起那些天书一般的专业课,又能有多大障碍呢?

时隔多年,对大学课程的记忆深浅,完全和考前突击的艰苦程度成正比。很多课程虽然如今什么也想不起来,但考前复习时头发一把把脱发的经历却还历历在目,《环境与化学》显然不在其列。生平最后一次和化学相关的考试,最深刻的记忆点却是我闹出的笑话。

考完《环境与化学》,中午回宿舍,室友们相互对答案。对我来说,过不过无虞,多几分少几分也不在乎,所以就直接上床准备午睡了。躺在床上,听他们说到了“日本”两个字,我寻思没印象考试时有什么日本啊。我问他们哪道题是日本,“填空题,水俣病,你填成什么了?”。我这才想起有道题是:水俣病发生在___国?我一看到“国”字,想都没想,直接填上了个“中”。为了掩饰尴尬,我只好抱怨老师出题时为什么不直接就用下划线,偏偏加了个国。室友说没毛病啊,“日本”是简称,全称是“日本国”。

多年之后,在看约翰尼-德普主演的电影《水俣病》和是枝裕和关于水俣病的纪实文学作品《云没有回答》时,我又想起了大学考试结束后那个窘迫的午后。

高考结束后,我再没见过郑海燕老师,后来她随在清华学核物理的老公移民去了德国。我甚至没有机会当面表达对她的感谢,感谢她当年回家路上对我的鼓励。我羞涩、迟钝,总是不能第一时间对人说出心里的感受。十年前去德国旅行时,我还想起了郑老师。不知她后来是否还在教化学,如果她还在当老师,我想应该会有很多德国孩子和我一样受益吧?

我和董伯伯做邻居的日子也终止在了大一的春天,那一年我搬家了。我没有和董伯伯道别,因为我搬去的是同一个院里的另一栋楼,我想以后见面的机会有的是。没多久,董伯伯也搬家了,搬出了我们那个院,我再也没见过他。

前些年的一个夏天,我突然连续一周多高烧不退。有天下午我摊在沙发上,把凉毛巾按在额头上物理降温。一发烧无事可干时我就喜欢回忆,我问爸爸,董伯伯怎么样了?爸爸说董伯伯前几年就去世了,心脏一直不太好。想起大一那个寒假,董伯伯戒了烟,每天早上去学校操场跑步。听到董伯伯不在了,我的眼泪瞬间就落了下来。扶着额头上毛巾的手一松,毛巾展开滑落下来,盖住了我的脸。我用双手捂住毛巾,不想人别人看到我的脆弱,即便是在家人面前。

爸爸以为我在擦脸,继续说着董伯伯,可我却听不进去了,眼泪止不住的流。我在想,如果没有董伯伯,说不定我连个像样的大学都考不上。

每当听到别人说自己学不好数理化语英时,我心里总有个声音在回旋。没学好,可能未必是你的问题,也许只是你从来没遇到过郑老师和董伯伯这样真正的好老师。虽然我也没学好过化学,但至少,我曾拥有过这份幸运。